|

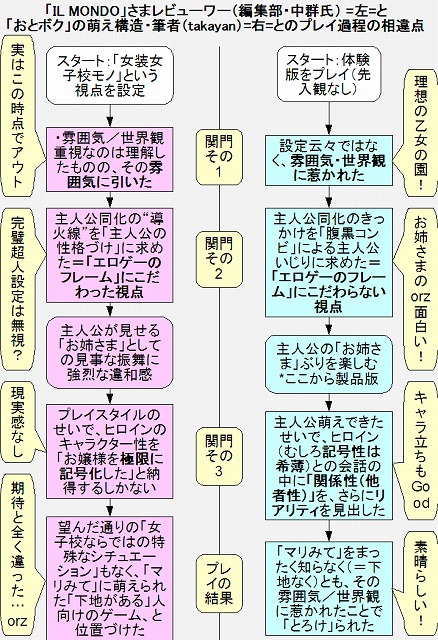

「おとボク」の萌え構造 >> 11. 補遺・その1 関門を越えないままプレイするとどうなるのか――あるレビューとの比較に見る「萌え」過程の特異性 +第二章/第二節で触れた「IL MONDO」さまのレビューワー「編集部・中群」氏が、「IL MONDO別館〜エロゲー今昔物語〜」のエントリーにおいて、本稿の論述に触れていますので、そのお返事もかねて、どんな要因がこれほどまでに違うプレイ結果、そして評価へと至らしめたのかを見ていくことにしましょう。この補遺は「第二章/第一節」から「第二章/第三節」までの論述を補強することになりますが、この部分は、「おとボク」に“とろけ”(キャラクターに「萌え」)ていく過程の特異性を語る上で必要不可欠、かつ最もわかりにくい部分ですので、この補遺を「さらなる解説」としてお読みいただけると大変ありがたく。 まず最初に + ひとつだけ誤解を解いておく必要があるようですので、そのことに言及させてください。 確かに私(筆者=takayan)は、「IL MONDO」さまのレビューに関して、「このゲームの特異性を理解することができていない」と述べました。そのことに関し、レビューワーさまの気分を大いに損ねる結果となったことについては、深くお詫びします。また、「関門その1」について、わからない旨のお話もされておりますので、左の通り、比較図を作成し、その中で「関門その1」の何たるかも理解可能なようにしておきました。ただ、私が前に挙げた表現で強調しようとしているところは、(このゲームの特異性を)「理解(しようと)していない」ことなのではなく、《関門を越えられていないがゆえに、その必然的結果として》「理解できない」ということなのです。それはレビューワー・中群氏ご自身のせいなのではありませんし、ましてや私が中群氏に対して「頭が固い」などと言い切る意思はまったく持ち合わせていません。そのことだけははっきりさせておきたいのです。むしろ私は、関門を越えられないままプレイし(それはまったくもって「苦痛」でしかなかったのではないか、と私は思います)、レビューまで書かれた中群氏のご努力に感謝こそすれ、批判や中傷などをする意図などまったくないことを弁明するものです。 このゲームに関する共通認識は? +まずは、中群氏のレビューと私の論述内容とで、認識が一致している部分から見ていくことにしましょう。 「雰囲気」重視・「世界観」に「酔う」必要性 +

このゲームの根底にある「雰囲気」「世界観」の特殊性と、その世界観から「抜け出したくない」と思わせるまでに至る萌え過程については、これらの表現から、基本的に共通認識にあるといっていいものと思われます。 主人公の「ショタ」性の希薄さについて +主人公を「ショタ系」と位置づけている部分については私と見解の相違があるのですが、

と述べているように、「ショタ」性が希薄である、という認識はあるようです。 無理に「女×女」を謳っていないこと +

「女子校ならではの特殊なシチュエーション」は、実は日常シーンにふんだんに登場するのですが、無理に「女×女」を謳っていない、すなわち「百合萌え」を必要としていないことに関しては理解されているようです。 以上のことから、このゲームの持つ“設定”については、中群氏もかなりよく理解している、と言えそうです。それでは、どこで歯車が狂ってしまったのでしょうか? プレイ過程の違いに注目してみると…… +それでは、中群氏と私とのプレイ過程について、前掲図を参照しながら、今度はその違いに注目していきましょう。 プレイ前の心得について +中群氏のレビューには、

という表現があります。彼は、無意識のうちに、「エロゲー」の「レビューワー」として、他の作品との比較軸に「女装女子校モノ」としての基準をおいてプレイをはじめることを選択しました。ところで、私は第二章/第二節にどう書いたでしょうか?

ここに大きな隔たりがあります。レビューワーとして、何らかの「視点」なり「観点」なりを設定してレビューをすることは当然のことです。しかも、「エロゲー」のレビューなのですから、他の「エロゲー」と比べてどうなのか、という「基準」が設定されることは何ら不思議なことではありません。私が「中群氏のせいではない」とわざわざ最初に強調したわけがここにあります。しかし、結果として中群氏は、「おとボク」を「女装女子校モノ」として評価する、という選択をしたことで、そのあとのプレイスタイル、ひいてはこのゲームの評価について、ネガティブな方向へと大きく舵を切ることになっていったのです。 関門その1:「当事者視点」で「お嬢様学園」に入学? +中群氏は、プレイにはいるとさっそく、他の「女装女子校モノ」の「エロゲー」との大きな違和感に苦しむことになります。

彼は言外に、「女子校」の雰囲気に浸り、その世界観に入り込むためには、「女子校に対して外部の人間」の視点、すなわち私の論述で言うところの「第三者的立場」「俯瞰的な立場」が必要である、と主張しています。他の「女装女子校モノ」の「エロゲー」との比較の上では、これは譲れない条件であったかも知れません。 ところが、「おとボク」なるゲームは、第二章/第一節で述べたとおり、その構造上「俯瞰的な立場」で女子校の雰囲気に浸ることを一切許していません。実は主人公=宮小路瑞穂も「お嬢様学園」の世界に免疫がないところからスタートしているのですが、彼がこのゲームを“「エロゲー」のレビューワーとして”の想定通りに楽しむための必要条件はそこには存在していませんでした。これは彼にとってまさに「予想外」の展開であったことでしょう。 そして、「エロゲーのフレーム」に忠実であるためにこだわった「俯瞰的な視点」を拒否された彼は、このゲームを心から楽しむための第一条件である「雰囲気・世界観に馴染む」ことに拒否反応を示すことになってしまいました。主人公が「想像を超えるスピードで女子校に馴染んでいく」ことを受け入れられなかったのも、無理からぬことであったわけです。 関門その2:なぜ主人公に萌えられるのかわからない! ましてや…… +次に「関門その1」を越えられないままプレイを続けるとどうなるのか、見ていくことにしましょう。 「主人公萌え」は、上手なガイダンスを得て、お嬢様学校の雰囲気・世界観に「必死に」馴染み、その“なりきる”過程、あるいは“なりきった”状況を「腹黒コンビ(まりや・紫苑)」にいじられることによって生じてくるものです。彼がそうなりきれることに関して理論的に納得できる理由を探すなら、彼の持つ「完璧超人」ともいえるスペックがその原動力である、ということができるでしょう。 ところが、中群氏は、主人公の「なりきり」を受け入れることができていないので、「腹黒コンビ」による主人公いじりにも面白さを感じられなくなってしまいます。当然、主人公に萌えることなどできるはずがありません。その結果、たとえ主人公が「想像を超えるスピードで女子校に馴染んでいく」ことについて、

という観点から納得していたとしても、「主人公に萌えたプレイヤー自身が萌えキャラとなる」というあの快感を味わうべき場面を、そしてその後の「お姉さま」としての活躍を、

と感じることになってしまったのです。 彼は、その状態で、「主人公萌え」への入口点を「エロゲーのフレーム」に忠実に見つけだす、という努力をしました。ある意味涙ぐましいまでの努力です。そして、主人公とプレイヤーとが同化されるべき存在として描かれていることに気づき、「無味無臭」で「無個性」なキャラクターであることにその理由を求めました。それがこの作品の「最大の問題」である、と指摘した上で。 関門その3:“リアリティ”に関して得られた正反対の結論 +この状態でさらにプレイを続けていくとどうなるか、中群氏はそこまでもそのレビュー文面に明らかにしていきます。

このゲームにおいては、第二章/第三節に記したとおり、《プレイヤーが「主人公視点」を獲得したことを前提として、ヒロインとの「他者性」=「関係性」を明確に意識した上で、日常の会話のやりとりから滲み出るヒロインの内面に「萌え」ていく》過程を意図して、キャラクターたちの魅力が描かれていきます。キャラクターの“リアリティ”の源泉は、まさにこの「他者性」=「関係性」に起因します。しかし、中群氏は「エロゲーのフレーム」に忠実なプレイスタイルを貫き、「第三者的立場」=「俯瞰的な立場」にこだわったために、「主人公視点」を獲得することを拒否しました。そのことを前提にすると、「他者性」=「関係性」の存在「ありき」であることに気づくこともできませんし、ましてやキャラクターの“リアリティ”がそこに存在することは想像することすらできなかったことでしょう。 そして、中群氏は、ここでも「エロゲーのフレーム」に忠実に、

こそがこのゲームの真骨頂であり、

という結論に、自分を納得させるしかなかったわけです。 おわりに +最後に、どうしてもひとつだけ触れておかなければならないことがあります。『処女はお姉さまに恋してる』を「エロゲー」として、「エロゲーのフレーム」を基準としてレビューしたものに、高評価なものはほぼ皆無といえます。よくて70点台、場合によっては40点台などというサイトもあったように記憶しています。当補遺に述べた内容からおわかりの通り、「エロゲーのフレーム」に忠実に、「エロゲー」としてこのゲームを批評したものが、いかに評価が悪くとも、それはある意味当然の帰結であり、それはそれで真摯に受け止める必要がある、ということは疑いようのない事実です。「IL MONDO」サイトのレビューは、その中でも、「エロゲーのフレーム」に忠実にプレイすると、このゲームがどうして「ダメ」なものなのか、ということについて、最もねばり強く、かつ詳細にレビューしたサイトとして取り上げているものです。 中群氏は、本論に言及したエントリーの中で、

と書かれていますが、前段については、「投げ捨て」から「回復不能」までプレイ後の感じ方に個人差が非常に大きいゲームとして「批判」側の分析も大変重要であると考えますし、後段についても、さまざまなレビューを見てきたものとして完全に同意します。事実、中群氏のレビューも、本論を執筆する上で、大変な助けとなりました。そのことに、改めて感謝します。そして、この稿を、ゲーム本編中の御門まりやのセリフで締めくくることにします。

【さらに理解を深めるために】

(最終更新日:2009-09-26 (土) 16:16:38.) |

「おとボク」の萌え構造 v1.0 (c)2006-2011 おとボクまとめ中の人(takayan) All Rights Reserved.

powered by : PukiWiki Convert_Cache lsx,contentsx

Web拍手公式サイト WebPatio

HP内全文検索エンジンmsearch ThemeMail